高岡をもっと楽しむ旅のヒント。高岡駅から15分の観光スポット紹介

高岡市は、日本の歴史と伝統が息づく魅力あふれる町で、「ものづくりのまち」として知られています。

伝統工芸の技が今も生き続け、ものづくり体験や工房見学がで

高岡駅周辺には国宝 瑞龍寺や高岡大仏、高岡古城公園などの王道観光スポットがありま

そこで今回は高岡駅を起点に、絶景スポット・雨晴海岸のある「伏

どれも電車で15分以内の観光スポットなので、旅の拠点探しや、少し足

(地域おこし協力隊・冨田)

目次

伏木 〜国府と交易の歴史が残る港町〜

高岡市の北部に位置する伏木は、かつての越中国府が置かれた歴史ある町。奈良時代の歌人・大伴家持が滞在し、多くの歌を詠んだことでも知られています。

雄大な日本海を望む雨晴海岸からは、冬の澄んだ空気によって立山連峰を一層美しく見ることができます。

江戸時代から明治時代にかけては北前船の交易で栄え、海運と商業の中心地として発展してきました。

国宝 勝興寺、高岡市万葉歴史館、北前船資料館など高岡の歴史や文化について知ることのできる観光施設が充実しているエリアです。

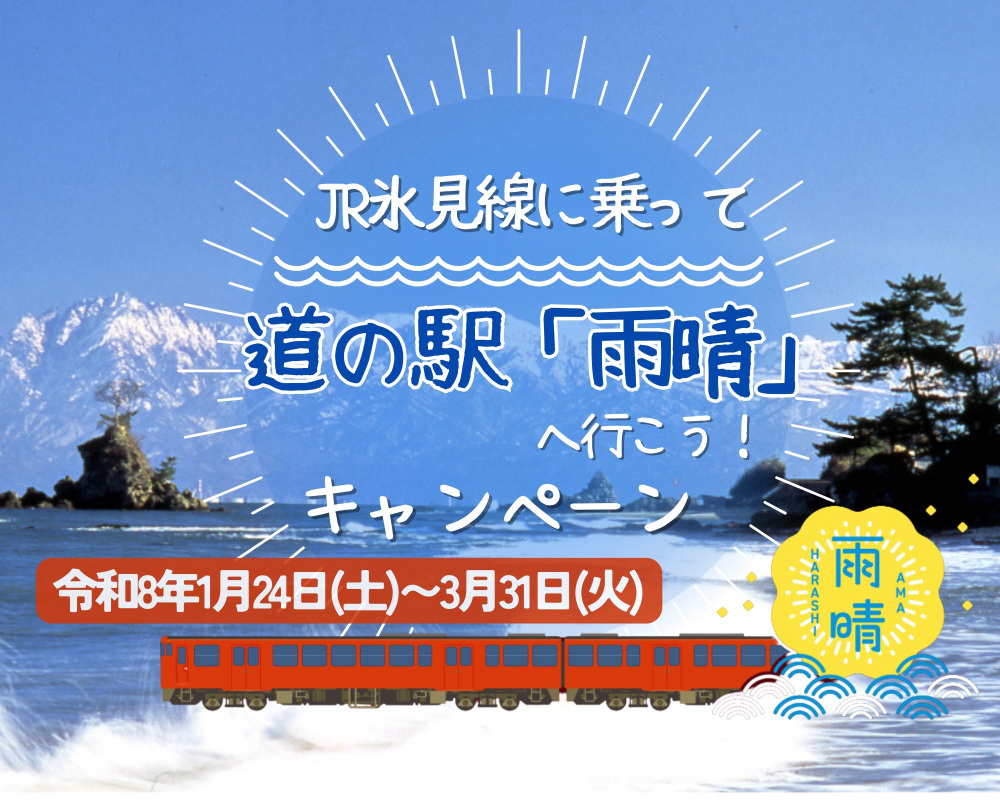

雨晴海岸

富山湾に面する伏木地区でぜひ行ってほしいのが「雨晴海岸(あまはらしかいがん)」です。

日本の「渚百選」に選定されるほどの景観の素晴らしさを誇ります。透明度の高い海水、岩礁と白砂のコントラスト、そして背景に聳える立山連峰は、一度見たら忘れられない絶景です。

特に夕日の時間帯は、海と空が織りなす絶景で多くの観光客や写真愛好家を魅了しています。

絶景を堪能した後は道の駅「雨晴」でホッと一息ついてみては?

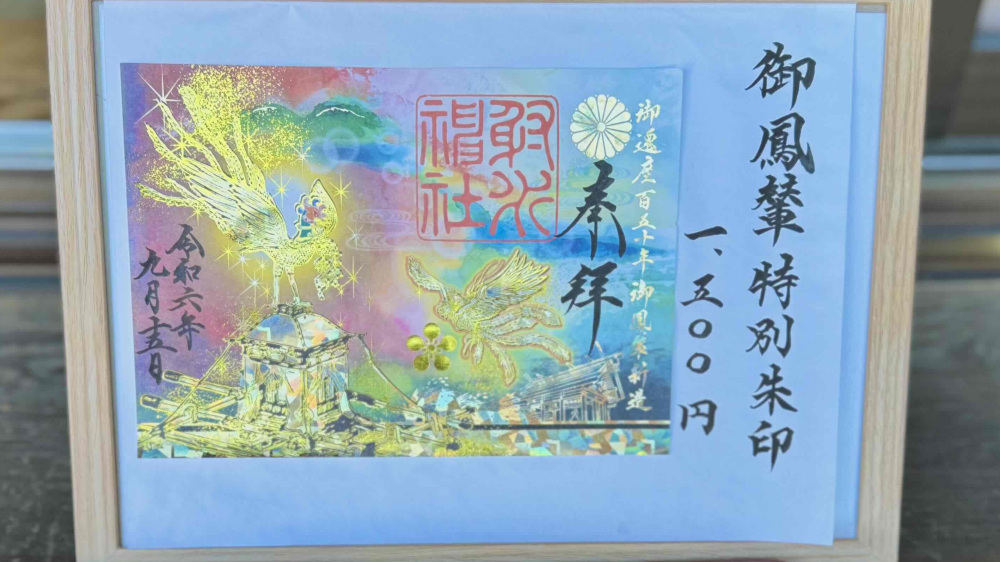

国宝 勝興寺

勝興寺は、蓮如上人が文明3年に越中の布教拠点として創建した由緒ある寺院です。

以来は蓮如の子孫が代々住職を務め、真宗王国越中の代表的な寺院として重要な役割を果たしてきました。天正12年に現在の高岡市伏木に移転後、加賀藩前田家との関係を深め、浄土真宗の中心寺院として繁栄しました。

1998年から23か年かけて平成の大修理が行われ江戸時代の壮麗な伽藍が蘇り、2022年12月には「本堂」と「大広間及び式台」の2棟が国宝に指定されました。

実ならずの銀杏や天から降った石など七不思議の伝説も残されていますが、全部見つけることはできるでしょうか?

ぜひチャレンジしてみてください。

高岡市万葉歴史館

万葉集の研究と文化継承を目的として設立されたこの施設。

館内には、万葉集に関する貴重な資料や、万葉時代の衣装、書籍などが展示されています。

特に、富山県にゆかりのある万葉歌人に焦点を当てた展示は、地域の歴史的特色を感じられる魅力的なコーナーとなっています。

「大伴家持と越中万葉の世界」は大迫力のプロジェクションマッピングで高岡の自然と名歌の世界を体感できます。

屋上自然庭園や四季の庭に美しく咲く植物も楽しめるので、万葉好きな方から一般の観光客まで幅広く楽しめる施設です。

JR伏木駅からのアクセスも良く、駐車場も完備されているため、気軽に訪れることができます。

万葉集や日本の歴史に興味のある方にとって、まさに必訪の場所と言えるでしょう。

高岡市伏木北前船資料館

ここは、かつて廻船問屋だった旧秋元家住宅。今は北前船資料館として当時の貴重な資料が展示されいる施設です。

館内には、精巧な北前船の模型をはじめ、航海に使用された道具、交易品など、豊富な歴史資料が展示されています。

実はこの施設、資料が展示されている蔵のすぐ側にある急な階段を上がると望楼が……。

大パノラマで伏木市街が一望できる穴場の絶景スポットなので、ぜひ見つけてみてください。

海運と交易の歴史に興味のある人はもちろん、昆布など高岡の食文化に関心のある方にとっても、必見の施設です。

戸出町 〜下町情緒あふれる「戸出七夕まつり」の町〜

高岡駅から戸出駅まではJR城端線で約13分。高岡市の中部に位置し、かつては灯油の生産が盛んだったことからこの地名になったと言われている戸出町(といでまち)。

江戸時代には加賀藩の支配下で北陸街道の宿場町として栄え、明治時代以降は織物や金属加工などの地場産業が発展し、高岡市の重要な産業拠点の一つでもありました。

50年以上続く「戸出七夕まつり」は、SNSなどで“日本一美しい七夕まつり”と言われるほど。

どこか懐かしく美しい日本の夏を感じてみませんか?

戸出御旅屋の門

加賀前田家第3代目当主である前田利常の宿泊施設として建てられた御旅屋の正門である「戸出御旅屋の門」

実に約400年の歴史があるこの門は、長屋門形式で屋根は切妻造り、桟瓦葺きで作られているそう。

藩政期の御旅屋の面影を伝える唯一の建築物として昭和42年5月17日に高岡市の文化財に指定されています。

戸出地区には、かつて宿場町として栄えた歴史ある地域らしく、風情ある建物が多く残っています。

戸出大仏

高岡市といえば「高岡大仏」が有名ですが、戸出町にも大仏があるんです。

かつてこの地で疫病が流行ったことがキッカケで建立されたのだとか。

高さ2.4m(仏像1.8m 台座0.6m)で、石造りの大仏としては県内最大級!

阿弥陀如来像ですが、地元の人々には「地蔵」として親しまれ、毎年地蔵祭りが行われているのだそう。

制作は井波の名石工・七次郎や森川栄次郎の手によると伝えられています。

福岡町 〜伝統工芸「菅笠」の町〜

高岡駅から福岡駅までは、あいの風とやま鉄道線で約9分。

高岡市西部に位置し、福岡町は町域の約3割が平野部、約7割が山間部となっています。

山間部には五位ダムや「とやま・ふくおか家族旅行村」があり、アウトドアや家族旅行にオススメです。

また、小矢部川が南西から北東に流れ、豊かな水による養鯉産業も盛んに行われており、伝統と自然が調和した地域です。

夏には一風変わったお祭り「つくりもんまつり」が行われることで知られています。

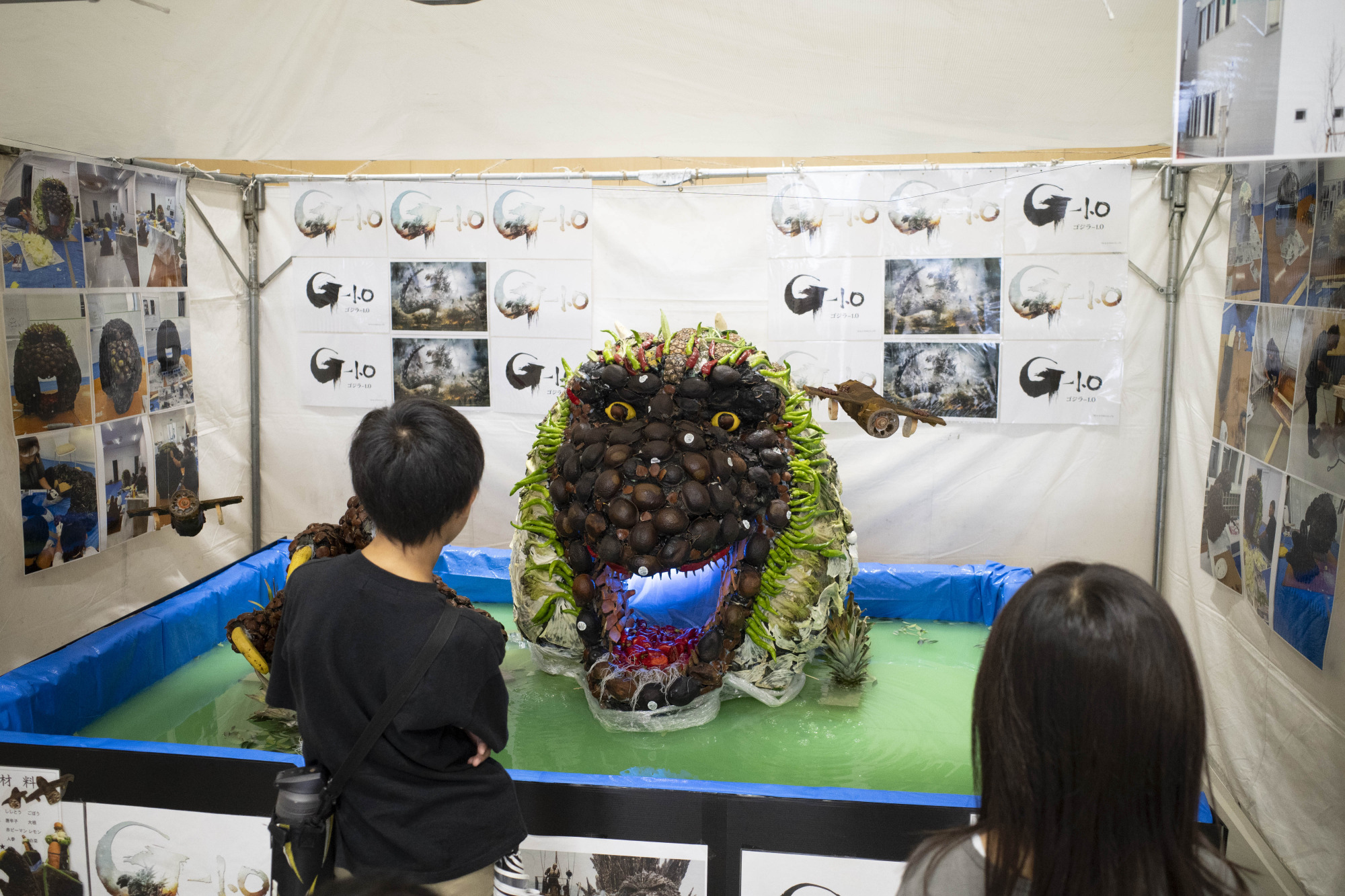

福岡町の伝統的な祭り「つくりもんまつり」

「つくりもん」とは、地元の人々が野菜や果物、植物などの自然素材を使って作る見立て細工のこと。かわいらしいものから、豪華絢爛なものまで、ユニークな見立て細工が見どころの祭りです。300年の歴史を持つ地蔵祭りを起源とし、五穀豊穣への感謝を込めて発展してきました。展示作品はその年の話題や行事、アニメキャラクターなどをテーマに作られ、素朴でユーモラスな雰囲気が町全体を包みます。夜店も並び、昔ながらのにぎわいも楽しめます。ぜひ、福岡の町でこのユニークな庶民芸術を味わってみてください。

福岡歴史民俗資料館

福岡歴史民俗資料館は、郷土の歴史や文化への理解を深めるために昭和63年に開館しました。

この建物は、大正13年に地元の篤志家・壽原英太郎氏の寄贈によって建設された洋風公会堂を前身としています。その後、町役場や図書館、公民館として利用され、昭和63年に現在の場所へ移築・修復されて資料館として生まれ変わりました。

鉄筋コンクリート2階建ての建物で、石造り風の外観やアーチ窓など細部の意匠が特徴的です。平成9年には国の登録有形文化財に指定され、富山の建築百選にも選ばれています。

菅笠をはじめとした様々な展示があり、福岡町の歴史や文化について知ることができます。

福岡駅からは少し離れた位置にありますが、訪れる価値のある場所です。歴史を感じられる洋風建築と郷土資料を通じて、福岡の魅力をぜひ体感してみてください。

ミュゼふくおかカメラ館

ミュゼふくおかカメラ館は、カメラと写真・映像文化の魅力を発信する施設として平成12年に開館しました。約4000点に及ぶカメラコレクションや、写真家による展覧会を通じて地域の文化を育んでいます。

建物は、世界的建築家・安藤忠雄氏が設計したもので、光と影を巧みに取り込んだ洗練されたコンクリート建築が特徴です。富山県で唯一の安藤建築であり、そのモダンなデザインが目を惹きます。

常設のコレクション展では、カメラの歴史やデザインをテーマにした展示が年間を通じて行われ、全面ガラス張りのケースで360度からじっくりと鑑賞できます。

写真やカメラに興味がある方はもちろん、建築やデザインが好きな方にもおすすめのスポットです。

まとめ

さて、ご紹介したどの町も高岡市の中心部からアクセスがよく、歴史や文化に富んでいることを知っていただけたでしょうか。

観光の目的地に、また散策の拠点としてもおすすめのエリアです。

高岡市には他にも数々の歴史や文化、そして自然景観に触れられる場所が沢山あります。是非ともあなたの足で歩いて、目で見て、高岡の歴史や文化を体感してみてください。

観光施設をお得に周ることができるクーポンや、便利な公共交通機関のフリーきっぷなどもありますので、是非ご活用ください!