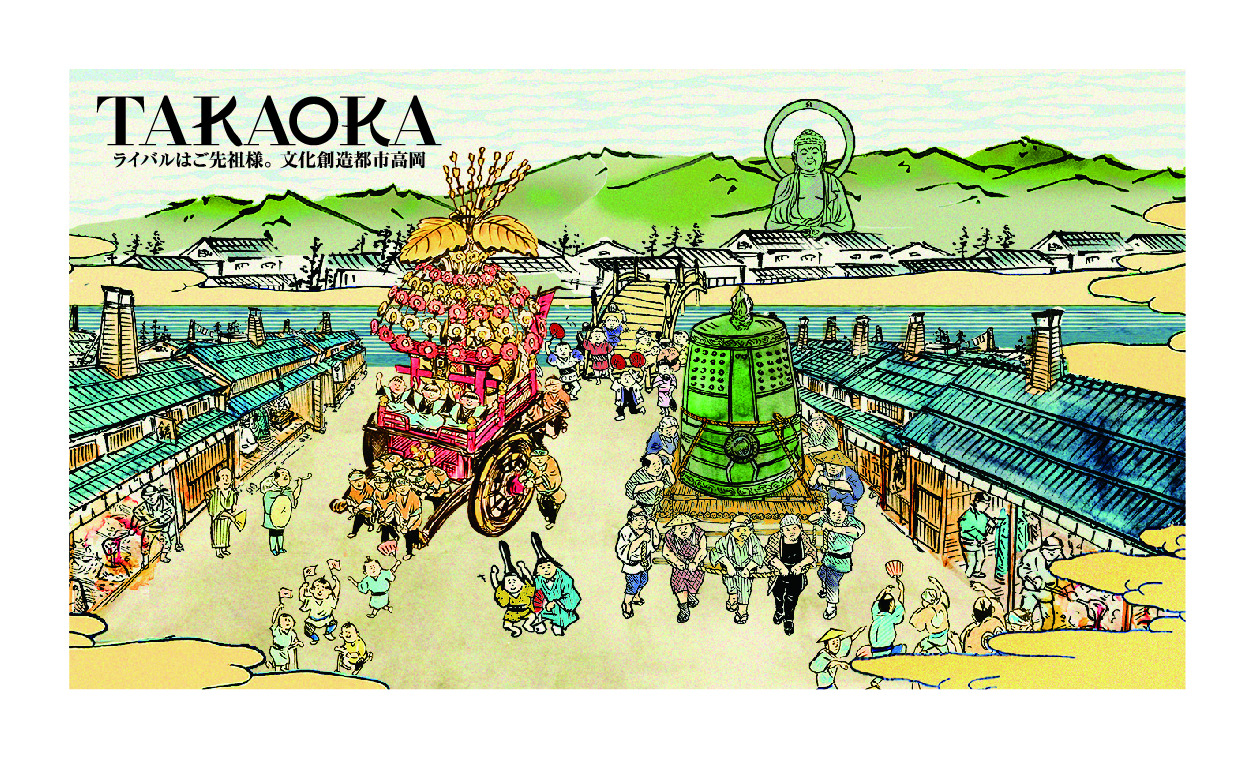

400年前からつづく高岡の歴史ストーリーを知る 日本遺産【加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡ー人、技、心ー】

平成27年4月、高岡市のストーリー「加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡 ー人、技、心ー」が日本遺産に認定されました。加賀前田家二代当主・前田利⾧が高岡を開町し、多くの先人たちの努力によって花ひらいた町民文化。高岡御車山祭に見られる心意気やものづくりの伝統は、いまも高岡の人々の暮らしに深く根付いています。ここでは、そのストーリーを詳しく紹介。

<日本遺産(Japan Heritage)とは>

文化庁より認定される地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーです。地域に点在する文化財や伝統文化を「面」として活用し、発信することで地域活性化を図ることを目的としています。

150日で高岡城を築城、しかし、6年で廃城へ

高岡は、北陸を代表する穀倉地帯を背後に控え、北は富山湾に面し、雨晴海岸からは海越しに3,000m級の立山連峰の大パノラマを見ることが出来る、美しく豊かな自然に恵まれた環境を有し、古くは旧石器時代まで遡る人々の営みが見られました。

現在の高岡の基盤は、近世初期に形成されました。加賀前田家二代当主前田利長は、若き頃に山城(守山城)から俯瞰し、この高岡の地が要害としての軍事的な機能だけでなく、水陸交通の要衝として経済的な機能を併せ持つ理想的な地であると見抜いたとされます。そして、慶長14年(1609)に高岡城を築城しました。利長はこの地で築城できる機会を心待ちにし、驚異的な速さで建設工事を進めます。そして、わずか築城開始から150日ほどで入場するに至りました。

利長は城下町の一角に、資材の集積と調達を行うための拠点(木町)を設けたり、砺波郡の西部金屋から7人の鋳物師を招き、鋳物づくりを行う鋳物師町(金屋町)をつくりました。金屋町をはじめとした町人には地租や各種の税金を課さない厚い保護や特権を与え、城下町としての繁栄を図ったのです。

しかし、高岡城下町を創建して、その後、400余年に渡る高岡市の発展の土台を作り上げた利長でしたが、在城わずか5年で他界してしまいます。家臣団はことごとく金沢に引き上げ、さらに翌年の一国一城の令により、高岡城は廃城という過酷な運命へ。城下町への歩みを始めていた高岡は、たちまち絶望の淵に突き落とされたのでした。

武士のまちから、町民のまちへの大転換

城がなくなれば、城下町は存在の意義を失ってしまいます。高岡は、都市として日が浅く、町を存続するにはそれ相応の対策がなくてはなりませんでした。

そこで、三代当主・前田利常は、存続が危ぶまれた高岡のまちを、活を入れて立て直します。高岡町民の他所転出を禁じ、その上で、布御印押人を置くことで高岡を麻布の集散地としました。さらに、御荷物宿、魚問屋や塩問屋の創設を認め、城跡内には米蔵と塩蔵を設置するなど、商業都市への転換策を積極的に講じていったのです。

利常は、利長が高岡に相当の希望をかけていたことを知っていました。だからこそ、商業都市への政策転換を進める上でも、利長が築き上げた町割りなどを活かした形で行ったのです。異母弟である自分に家督を譲ってくれた利長への恩義を深く感じ、利長の菩提のために壮大な伽藍建築を持つ瑞龍寺を造営しました。また、異例の規模を誇る墓所もつくっています。これは、利常自身のみならず、町民に末永く利長の遺徳をしのばせ、それと併せて町の繁栄を願う気持ちも込めて建立されたものです。

また、利常は高岡が軍事拠点としての機能を失うことに対する危惧を持っていました。高岡城内には、平和的利用といて米塩の藩蔵を建てることによって幕府に干渉の口実を与えず、いざというときに備えて、城の郭や堀は完全な形で残すことに成功しました。いかに、高岡城を重要視していたかがわかります。

その姿は今日でも変わらず、利常の優れた経営手腕は、現在も高岡市内に数多く残る関連文化財群に垣間見ることができます。

「加賀藩の台所」として隆盛を極めた高岡

高岡町民も利常の保護と期待に応え、高岡は商人・職人のまちとして、着実に歩み始めました。

鋳物づくりでは最初は、鍋・釜などの生活用品、農具の鉄器具類が多くつくられていましたが、次第に、香炉・花瓶・火鉢・仏具などの文化的な品物の需要が高まり、装飾に富んだ製品がつくられるようになりました。同期製造が盛んになると、北前船(バイ船)で全国各地に販路を確保し、海外貿易にも進出するようになります。また、伏木港は越中西部の物資の集散地であり、北前船の寄港地としても栄え、高岡は「加賀藩の台所」として隆盛を極めました。

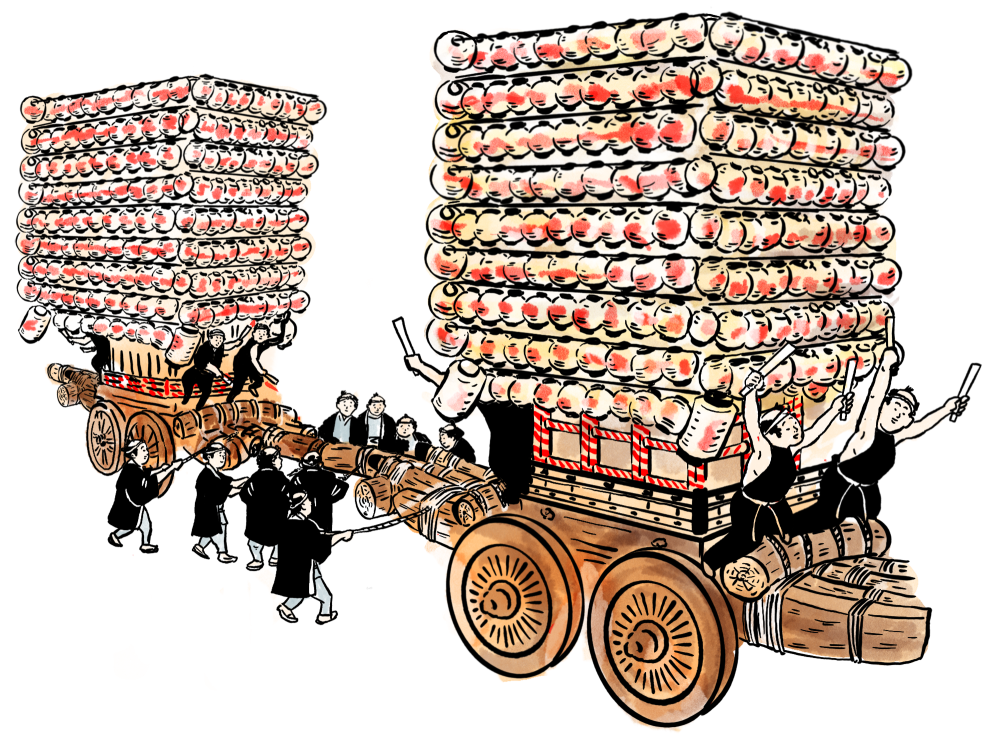

そうして財を成した豪商たちが絢爛たる装飾を競い合ったのが、御車山祭です。7基の御車山には彫金・漆工など高岡の伝統工芸の粋を集めた豪華な装飾が施されました。利長が町民に分け与えたと伝わる御車山。当初は素朴なものだったが山車が、長年、町ごとに競い合うなかで現在のような豪華なものになりました。ともにまちの発展に貢献してきた町民の心意気を象徴しています。

町民の心意気と、ものづくりの魂をこれからも

高岡の発展は町民自身が担い手となり、地域に富を還元してきたことが特長です。近代以降、明治の文明開化といった全国的な時代の変遷を経ても、町民にとっては商売継続の望みを失うことなく、むしろ実力を存分に発揮でき、長年待ち望んでいた好機としてすら捉えていました。

事実、維新後は県庁の所在地ではないためのハンディキャップを負いながらも、常に日本海側屈指の商工都市として気を吐いてきました。特に、鋳物業などの伝統産業は、繊細な技術や現代のライフスタイルに合った最先端のデザインで、全国的にも注目を集めるようになってきています。

現在でも、町割り、街道筋、町並み、生業や伝統行事などに町民の歩みが独特の気風として色濃く残されている高岡。競い合いながら発展を続けてきた町民の心意気は、DNAとしていまも人々に受け継がれています。歴史と文化の保存や継承だけでなく、それらを活かした、新たな文化や魅力の創造に、力強い歩みを続けています。