富山・高岡を代表する観光スポット 国宝 瑞龍寺完全拝観ガイド【見どころ、歴史、アクセス】

国宝 瑞龍寺。高岡を代表する観光スポットの一つです。

高岡の町を興し、高岡で没した加賀前田家二代当主、前田利長。彼の菩提を弔うために建立されたこの曹洞宗の禅寺は、美しい仏教建築と厳かな雰囲気が魅力です。

この記事では、瑞龍寺の見どころや歴史、訪れる際に役立つ情報を解説します。

掲載日 :2025.03.23

ライター:攸永 あおい

目次

瑞龍寺の見どころ・国宝の紹介

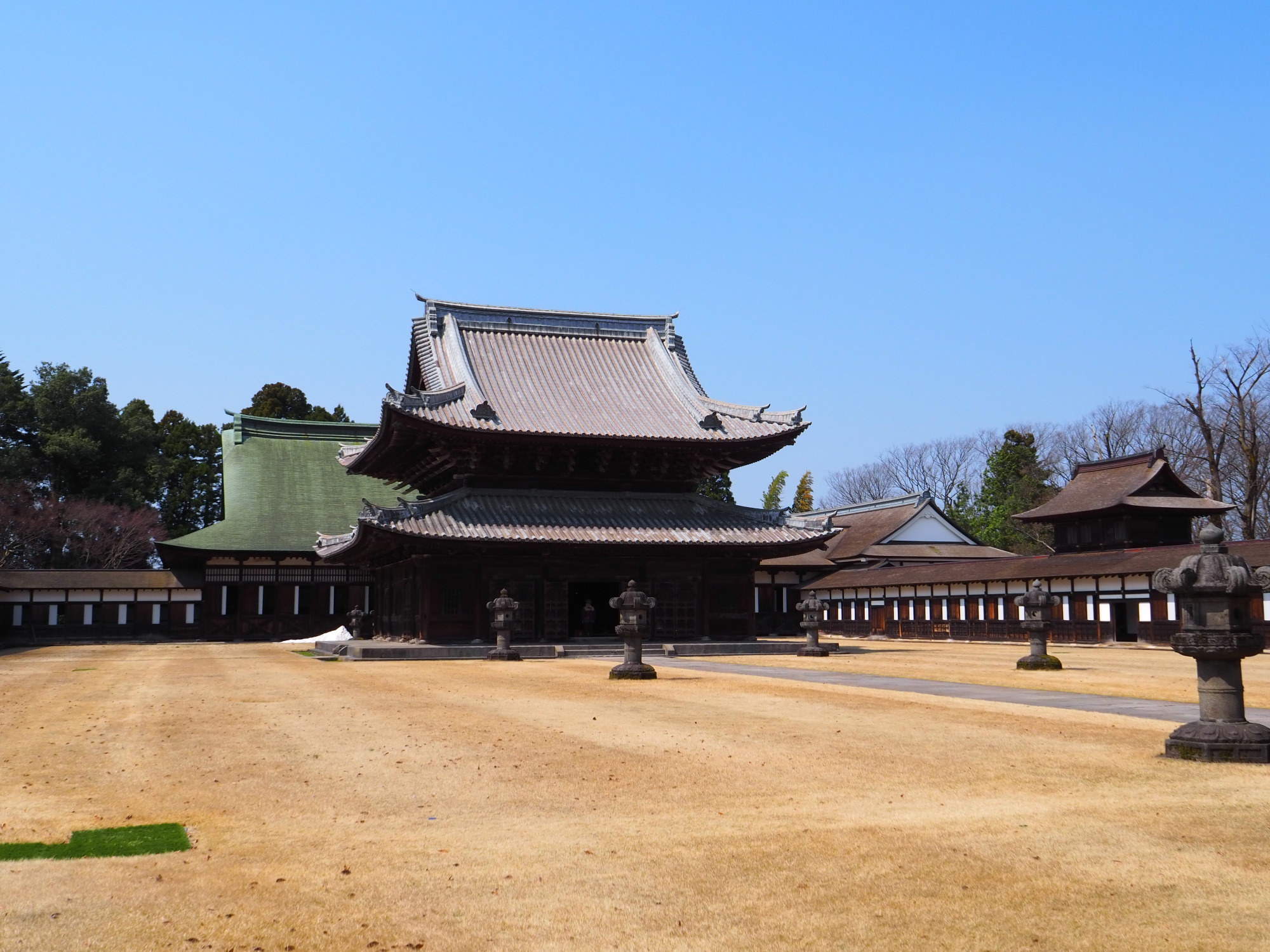

瑞龍寺の広い敷地には総門、山門、仏殿、法堂が一直線に並び、それらを軸として、大庫裏や大茶堂、回廊などが左右対称に配されています。これは本格的な禅宗のお寺に見られる様式です。

山門、仏殿、法堂の3つが、国宝として有名な瑞龍寺ですが、ほかにも、いくつかの建物は国の重要文化財に指定されており、見どころがいっぱい。

江戸の名工たちが残した美しい伽藍をじっくり見学しに来てください!

瑞龍寺の基本情報

住所:富山県高岡市関本町35

電話:0766-22-0179

入場料:大人500円、中高生200円、小学生100円

拝観時間:9:00~16:30(30分前までに入場)

※冬季間(12/10~1/31)9:00~16:00(30分前までに入場)

【国宝】山門

最初の門である総門をくぐると、両脇に美しい玉砂利の庭が広がります。その正面にあるのが、国宝である山門。

伝統的な禅宗の様式に則った二重門なのですが、瑞龍寺にだけに見られる珍しい造りが、山門の2つの屋根がほぼ同じ大きさだということ。

一般的には上の屋根を小さく造ることで安定性を図るのですが、上の屋根から雪が落ちて、下の屋根を壊すことがないようにするため、ここ瑞龍寺の山門はこの形になっています。

背が高く、上の屋根が大きいため、下から眺めると迫ってくるような迫力に圧倒されます。

山門の上階は、お城の天守閣のように回廊になっていて、周囲を見晴らすことができます。

普段はのぼることができませんが、11月初旬の宝物展では一般公開されます。瑞龍寺の周囲にはあまり高い建物がないので、眺望がすばらしいに違いありません。また、瑞龍寺を俯瞰したら、美しい左右対称の姿を実感できるでしょう。

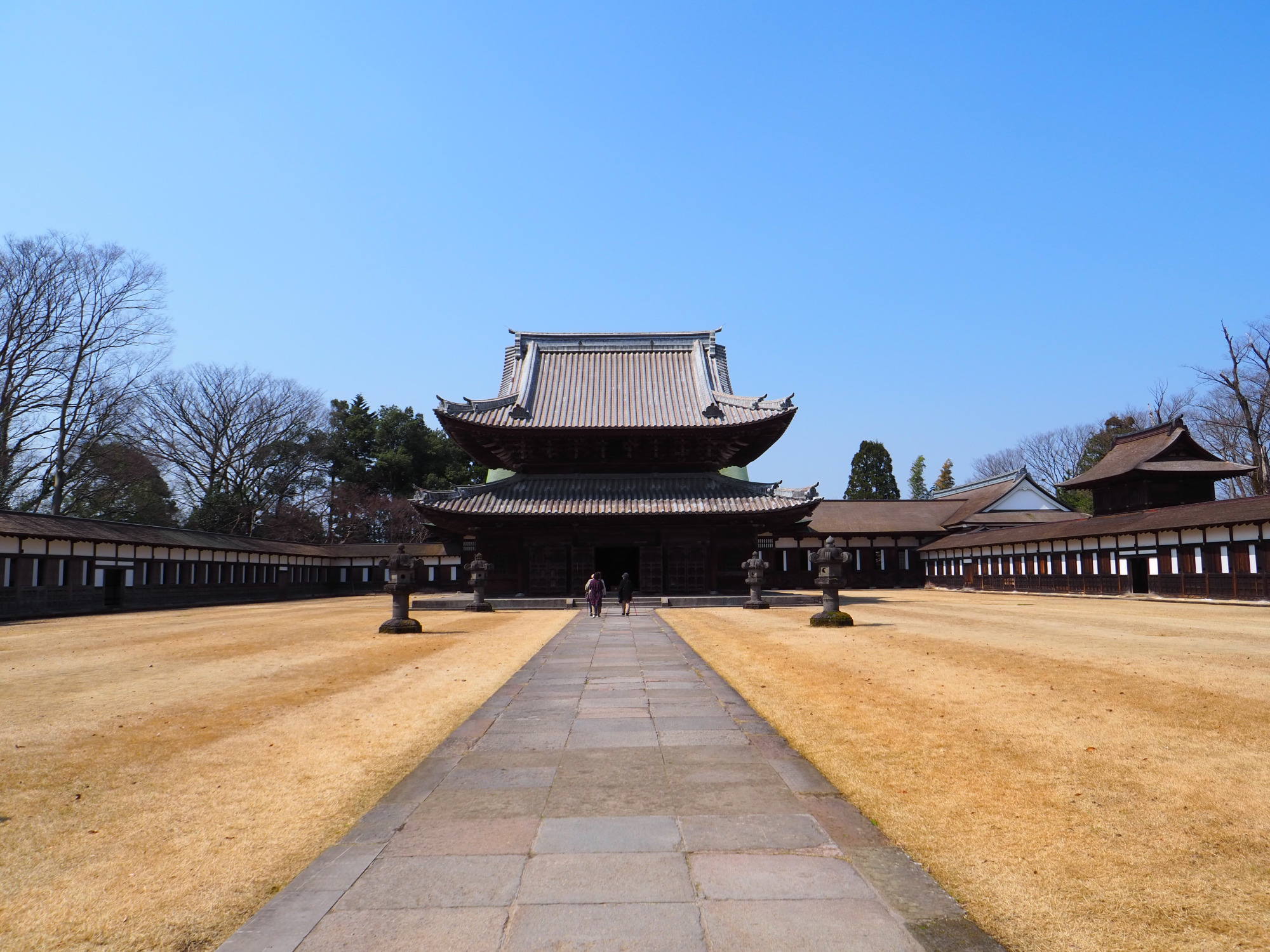

【国宝】仏殿

山門の先にある芝生の中の道をまっすぐ仏殿に向かいましょう。

日が当たると白く輝く仏殿の屋根は鉛板葺き。重さが47tもあります。

「加賀百万石」と言われるように、有力な藩だった前田家。徳川家ににらまれないように、しかし、有事の際には対抗できるように、鉄砲の弾の材料となる鉛をこのような形で備蓄していたのではないかと言われています。

仏殿は瑞龍寺の本尊が祀られている建物。仏像はそれぞれ右から文殊菩薩、釈迦如来、普賢菩薩です。

天井からつられている布飾りは日傘が変化した天蓋だそうで、インド生まれのお釈迦様を強い日光から守る意図なのでしょう。

仏殿で特に注目したいのが、大工の技が光るヒノキ造りの意匠の数々。まさに匠の技!

扇垂木やエビ虹梁など、当時の大工たちの技術の高さに圧倒されます。

これらの装飾的な意匠は、禅宗様仏殿の伝統に根差しているのに加えて、重い鉛板の屋根と積雪の重さに負けない丈夫さを両立した工夫が随所に施され、高く評価されています。

Column

基礎にも匠の技が光る

仏殿が建つ石段の4角はコの字に切り出した石が組み合わされています。

現代のような電動カッターがない時代に、隙間なく組み合う石をここまで正確に加工できるのは、スゴイの一言です。

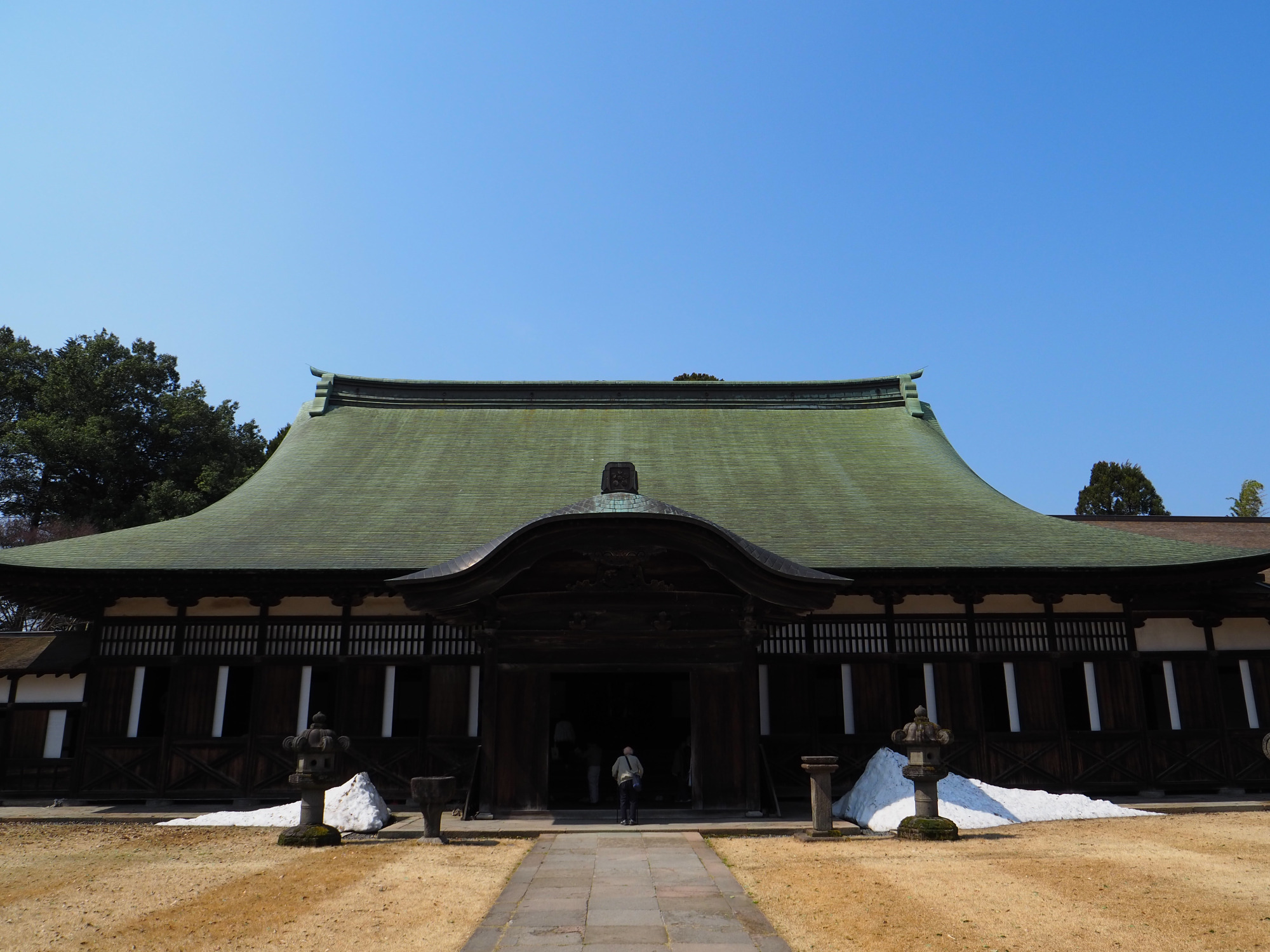

【国宝】法堂

仏殿を裏に抜けると、正面には3つ目の国宝、法堂が迎えてくれます。

正面には前田利長の巨大な位牌が安置されています。

普通のお寺なら、本尊が安置されているところに位牌が置かれていることから、菩提寺であることがよく分かります。位牌の文字は肉眼では読めなかったのですが、利長の戒名「瑞龍院殿聖山英賢大居士」と書いてあり、この戒名が瑞龍寺の名前の由来となっています。

天井を見上げれば、「四季の百花草」が。堂内が薄暗く、経年により幾分色がくすんでしまっていて、油断すると見落としてしまいますが、幕府の御用絵師を務めた狩野安信の作です。

国宝以外の見どころポイント

国宝に指定されている3か所以外にも、瑞龍寺にはたくさんの見どころがあります。

東京大学「赤門」のモデルになった総門

瑞龍寺で始めにくぐる大きな門「総門」は、重要文化財に指定されています。

実は、この総門が東京大学の「赤門」のモデルになったことをご存じでしょうか?

江戸時代、現在の東京大学の敷地には加賀藩の江戸藩邸があり、その正門としてこの瑞龍寺の総門を参考にした門が建てられました。格式高い大名屋敷を象徴するこの門は、今も「赤門」として多くの人に知られています。

美しい光が差し込む北側の回廊

法堂の見学を終えたら、ぜひ北側の回廊を歩いてみてください。

南側から差し込む日光が、回廊の柱や床に美しい陰影を落とし、まるで絵画のような光景が広がります。まさに「映えスポット」!

また、回廊の窓枠にも注目してみましょう。現代の窓枠にも取り入れられている水抜き穴が、江戸時代に建築された瑞龍寺にも施されています。当時の大工さんたちのアイディアと技術力の高さに驚かされます。

織田信長ゆかりの石廟

法堂の南側から回廊の外へ出ると、5つの石廟が並ぶ庭があります。手前から前田利長、前田利家、織田信長、信長の側室、信長の息子(信忠)という順に石廟が並んでいます。

なぜ、前田家の菩提寺に織田信長とその関係者の廟があるのでしょうか?

実は、前田家はもともと織田家に仕えていた武将の家系であり、さらに前田利長の正室は信長の四女・永姫でした。その縁から、信長とその家族もここに祀られています。

瑞龍寺に散りばめられた「梅」の意匠

境内のいたるところで「梅」の紋を見ることができます。これは、前田家の家紋「梅鉢紋」に由来します。

前田家は、学問の神さまとして知られる菅原道真の子孫を称しており、道真が愛した梅を家紋に採用しました。そのため、瑞龍寺の装飾にも梅のモチーフが多く用いられています。

わざと未完成にされた瑞龍寺

山門から右の回廊を進み、左側の3つ目の飾り金具に注目すると、この1つだけが逆さに設置されています。

梅鉢紋を囲む桐の花がひっくり返っているのが分かると思います。

これは「建物は完成した瞬間から衰退が始まる」という考えに基づき、あえて未完成の部分を残したものです。完成を避けることで、永遠の発展を願う職人たちの想いが込められています。

加賀百万石の威光を今に伝える瑞龍寺と高岡の歴史

瑞龍寺は、加賀前田家二代当主前田利長の菩提寺として建立されました。

利長は、父・前田利家の跡を継ぎ、加賀藩を支えた人物であり、その隠居城として高岡城を築きました(現在の古城公園)。しかし、築城からわずか5年後、幕府の「一国一城令」により廃城となってしまいます。

その後、城はなくなっても、高岡の町は加賀藩の元で発展していくことになります。現在の高岡が「ものづくりの町」となる始まりがここにあるのです。

利長の死後、三代当主前田利常がその菩提を弔うために、もともとこの地にあった法円寺を「瑞龍寺」へと改称。さらに、利長の五十回忌にあわせて約20年の歳月をかけ、大規模に整備しました。

当時の加賀藩は、まだ富山藩や大乗寺藩に分立する前であり、百万石どころか、120万石もの巨大な勢力を誇っていました。その財力と職人技が結集した瑞龍寺は、現在まで前田家の威光を伝えています。

Column

かつての瑞龍寺は今の5倍も広かった!?

現在の瑞龍寺の境内面積は約20,000㎡ですが、建立当初はその5倍もの広さ、110,000~120,000㎡を誇っていたと言われています。当時の敷地の南端から瑞龍寺を眺めると、その規模の大きさを実感できます。

今では畑になっている場所も、かつては瑞龍寺の敷地だったと考えると驚きですね。

さらに、当時の瑞龍寺は二重の堀で囲まれていました。まるで城郭のようなこの造りには、「有事の際の拠点として築かれたのではないか?」という説もあり、今も語り継がれています。

なぜ瑞龍寺は国宝なの?

瑞龍寺は、江戸時代初期の禅宗建築の傑作として知られ、その建築様式・建築美・独自性・保存状態の優秀さから国宝に指定されました。

もともと、明治時代に始まった本格的な文化財保護の動きは、室町時代以前の古い建築物が中心でした。

しかし、昭和50年代になると、江戸時代の建築物の文化的価値を再評価し、新たに国宝に指定しようとする流れが生まれました。当時、重要文化財に指定されていた社寺の中から、江戸時代以降の建築として初めて、国宝に指定されたのが、瑞龍寺だったのです。

瑞龍寺がいち早く国宝となった背景には、建築の芸術性や文化的価値もさることながら、昭和60年から平成8年までにかけて大規模な修理工事によって、伽藍全体が復元されていたことや、修復作業の中で、多くの学術知見がまとめられていたこと、価値を評価する研究発表が多く存在したことが影響していました。

訪問情報

アクセス・駐車場情報

公共交通機関でのアクセス

- 高岡駅から徒歩15分(850m)

- 新高岡駅から徒歩20分(1.2㎞)

- バス停「瑞龍寺口」から徒歩5分(350m)

車でのアクセス

- 瑞龍寺の東側及び北側に乗用車が約100台駐車できる無料駐車場

- 大型バスや乗用車が駐車できる瑞龍寺・八丁道観光駐車場(瑞龍寺まで徒歩5分)

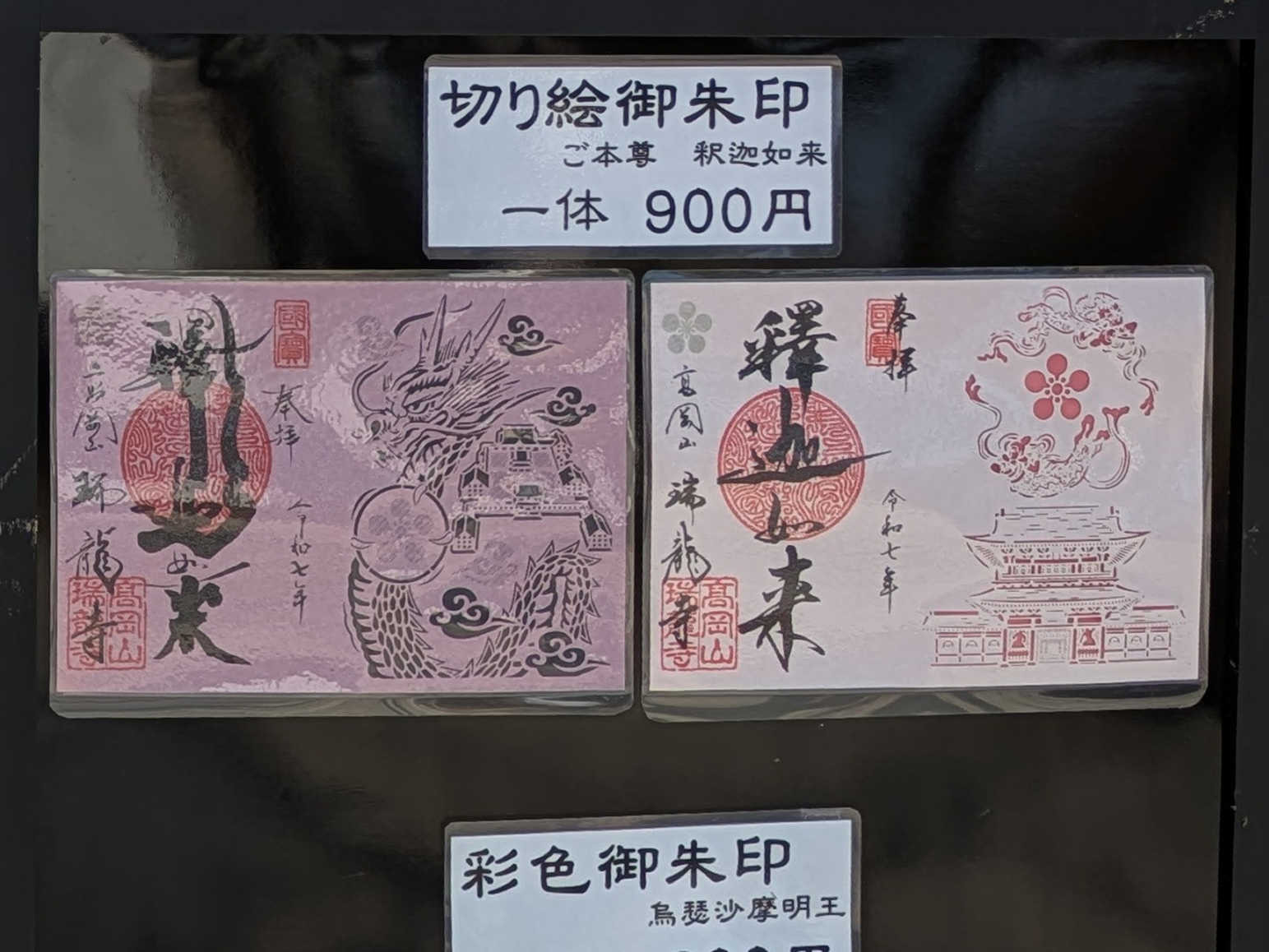

瑞龍寺の御朱印

瑞龍寺では御朱印がいただけます。

拝観前に受付で御朱印帳を預けておけば、待つ必要がなく効率的です。

種類はいくつかあるので、ご自身の趣味に合わせて選べます。

どれも素敵なので、いくつか頼むというのもありですね。

- 御朱印:1体300円

- 切り絵御朱印:1体900円

- 彩色御朱印:1体600円

能登半島地震での被害、修繕工事について

2024年元日に発生した能登半島地震で、瑞龍寺も被災しました。

実際の被害は2つの灯篭が倒れたことと、一部の漆喰がはがれたこと。灯篭はいずれもが損傷なかったため、今は元に戻されています。

漆喰壁は2025年3月から修復が始まりました。

場所によっては足場が組まれていますが、修復工事によって見学できない場所はありません。

ボランティアガイドによる解説

瑞龍寺では、ボランティアガイドの方々による歴史や見どころ解説を無料で聞くことができます。

自分だけでまわると、「大きいなあ」「綺麗だなあ」「すごいなあ」という単純な感想になりがち。ガイドさんとまわれば、歴史や豆知識、見どころを理解しながら見学できるので、思い出にも知識にもなるはずです。

- 瑞龍寺・八丁道観光駐車場

- 瑞龍寺駐車場

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

Column

公共交通機関を使うなら、このチケット

瑞龍寺や、高岡大仏、金屋町といった高岡の「まちなか」を巡るなら、便利な「高岡まちなか乗り放題1日フリー切符」はいかが?

高岡駅や新高岡駅から瑞龍寺へバスで訪れる方にはもちろん、高岡駅の北側に点在する歴史深いスポットを巡るにはピッタリです。

イベント情報

早朝坐禅会

禅堂では毎週日曜日の早朝5時から坐禅会が開かれています。

無料で参加できるので、早起きして挑戦してみて!

宝物展

瑞龍寺が所蔵する、織田信長や豊臣秀吉といった誰もが知る武将の直筆の書簡が公開されます。

また、山門の上階にのぼれるため、上からの眺望や普段見ることができない楼上の十六羅漢像を見ることができます。

ライトアップ

年に数回、夜の瑞龍寺で色鮮やかなライトアップが行われます。

いつもと違う幻想的な雰囲気を楽しみにいってみて。

<春の特別夜間拝観>

開催日:2025年4月22日(火)~5月5日(月·祝)

時間:18:00~21:00(最終受付20:45)

夜間拝観券:1,000円

周辺の立ち寄りスポット

麒麟茶屋

瑞龍寺の前にあるお茶屋さん。

コーヒーや、たい焼きに似た麒麟焼き(あんこやカスタードクリーム、珍しい黒糖くるみがあります)を提供しています。

広い境内を見学したあとの休憩にぴったりです。

紀乃井

これからの暑い時期にオススメなのが、紀乃井さん。

自家製味噌を使ったオリジナルソフトクリームが名物です。

BLEU COMME COFFEE

お洒落なカフェで休憩するなら、BLEU COMME COFFEEさん。

服屋さんの3階においしいコーヒーやケーキ、ガレットを楽しめるカフェがあります。

新高岡駅にも近いので、新幹線の待ち合わせにも最適な立地です。

- 麒麟茶屋

- 醸造 紀乃井 林商店

- BLEU COMME COFFEE

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

ライタープロフィール

参考文献

- 瑞龍寺国宝指定記念出版刊行委員会(1999).『【国宝】高岡山瑞龍寺』.北日本新聞社

- 深井甚三・深井甚三・久保尚文・市川文彦(2010).『富山県の歴史』.山川出版社

- 富山県近代史研究会歴史散歩部会(2008).『富山県の歴史散歩』.山川出版社

古い街並みや文化に触れるのが好きで、「歩いて素敵なものを見つける旅」が私のスタイル。

高岡の魅力を、自分の足で歩いて感じたままに伝えます。