条件指定で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

現在地からの距離を選択

- 現在の検索条件

- 歴史・文化

検索結果

32件

- 並び順

- 人気順(週間)

- 現在地から近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

- 土蔵造りの商家「菅野家住宅」

- 菅野家は、1900年(明治33年)の高岡大火以降に、当時のお金で約10万円の巨費を投じて建てられた家です。菅野家は、高岡の政財界をリードしてきた名家で、山町筋にある土蔵造りの家を代表する家として重要文化財に指定されています。現在も住居として使用されています…

- detail_4094.html

-

- 高岡駅周辺

- 高岡市土蔵造りのまち資料館

- 土蔵造りのここでしか学べない歴史

- 高岡でも屈指の商家旧室崎家。どっしりとした外観ながら内部は明るく、贅を凝らした土蔵づくりの家の特徴をよく伝えています。室崎家は、明治初年にこの地に移り住み、1945年まで綿布の卸売業を手広く営んでいました。現在は、石油商を営んでいますが、室崎氏の転居に…

- detail_3222.html

-

- 高岡駅周辺

- 世界遺産 五箇山 菅沼合掌造り集落

- 心あたたまる美しい集落

- 穏やかでのどかで風景に心が和む「菅沼合掌造り集落」。世界遺産にも登録されている美しい集落です。豊かな自然に囲まれたこの集落には、9戸の合掌造り家屋が現存しており、今も人々の生活が営まれています。小さな集落ですが、自然豊かな日本の原風景を満喫するだけ…

- detail_3276.html

-

- 佐伯家住宅

- 江戸時代の代表的茅葺民家

- 茅葺の主屋部と板葺の葺きおろしからなる、江戸時代の砺波地方の代表的茅葺民家です。佐伯家は旧蓑島村の旧家だった家柄であり、現在の建物は1767年旧川崎村の大庄屋だった三之助が建てたものを翌年佐伯家が買い取り移築したものです。江戸時代中期の高持農家では北側…

- detail_3207.html

-

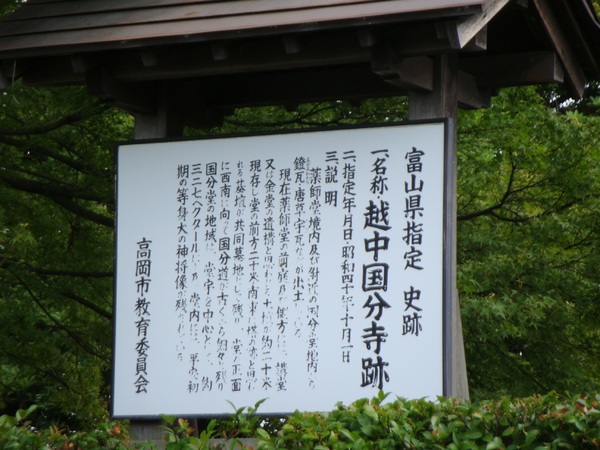

- 越中国分寺跡

- 国家安穏を祈願して建立された国分寺

- 741年、聖武天皇が国家の安穏を祈願して国分寺、尼寺造立の詔勅が宣布され、全国に建設が進められました。現在の氣多神社参道付近の薬師堂は旧越中国分寺の境内だった場所に建っています。奈良時代後期の古代瓦が多数発見されており、講堂または、金堂の遺構と考えられ…

- detail_3190.html

-

- 恒性皇子の墓

- 県下唯一の御陵墓

- 恒性皇子は鎌倉時代末、倒幕運動を繰り広げた後醍醐天皇の皇子で、元弘の変で1332年、後醍醐天皇が隠岐に流されたとき、皇子は越中の二塚に配流になっていました。しかし、翌年隠岐を脱した後醍醐天皇が再び倒幕ののろしを上げると、恒性皇子を中心に越中の宮方が勢力…

- detail_3198.html

-

- 武田家住宅

- 豪農の暮らしを物語る武田家住宅

- 国の重要文化財にも指定されている大田村の肝煎りの居宅です。武田家は甲斐の武田信玄の弟逍遥軒信綱の子孫と伝えられており、代々肝煎りをつとめた豪農です。武田家にはこのような歴史を語る多くの古文書や地図が残されており、展示公開しています。また、この住宅は…

- detail_3217.html

-

- 雨晴海岸周辺

- ものづくり&和菓子体験プラン「高岡雅美プレミアム」

- 時を味わう、高岡プレミアム体験プラン。鋳物と和菓子の伝統美に触れる贅沢な一日を

- 高岡雅美プレミアム体験プランは、単なる観光ではありません。日本の伝統文化に触れ、その美しさを体感する、特別な旅です。400年前から伝統文化が今も息づく高岡。江戸時代から続く歴史ある町並みは、まるで時が止まったかのような空間です。この地で、日本の伝統美…

- detail_4162.html

-

- 高岡駅周辺

- 越中万葉歌碑・大伴家持像(二上山)

- 二上山の頂上に立つ大伴家持像

- 若き大伴家持の銅像が二上山の山頂近くに建っています。1953年に高岡駅前に建てられ、1981年に万葉植物園入口の現在の場所に移設されました。746年から越中国主として赴任した大伴家持は、在任の5年間自然と人情に恵まれ、220余首もの歌を詠みました。奈良の二上山と…

- detail_3193.html

-

- 弓の清水

- 源平合戦に由来する清水

- この地は1183年、木曽義仲が平家一族と白兵戦を繰り広げた古戦場としても知られ、喉の渇きを潤すために家臣のすすめで、弓でがけ下に矢を射ったところ、そこから清水が湧き出たと伝えられています。これが弓の清水という名前の由来にもなっています。この清水はどんな…

- detail_3196.html

-

- 雅楽の館

- 福岡町歴史民俗資料館「雅楽資料展示分室」

- 福岡町の雅楽は、文久元年(1816年)に長安寺住職朝順恵らが、「暢日蓮」という会を結成したのが始まりと言われています。この「暢日蓮」は、明治11年(1878年)の明治天皇北陸御巡幸のおりに五常楽・越殿楽を奏上するなど活躍しました。その後、大正8年(1919年)に…

- detail_3828.html

-

- 木舟城跡

- 大地震で一夜のうちに壊滅した悲劇の城

- 元豪族、石黒太郎光弘が1184年(寿永3年)に築城したといわれる城です。戦国時代には一時期越中を治めた佐々成政方の城となり、1585年に前田利家の末弟である前田秀継が入城しましたが、1586年1月(天正13年11月)、天正大地震が発生し、一夜にして城は壊れ秀継夫妻は…

- detail_3218.html

-