高岡に文化と繁栄をもらたした北前船のストーリーを知る 日本遺産【荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落

~】

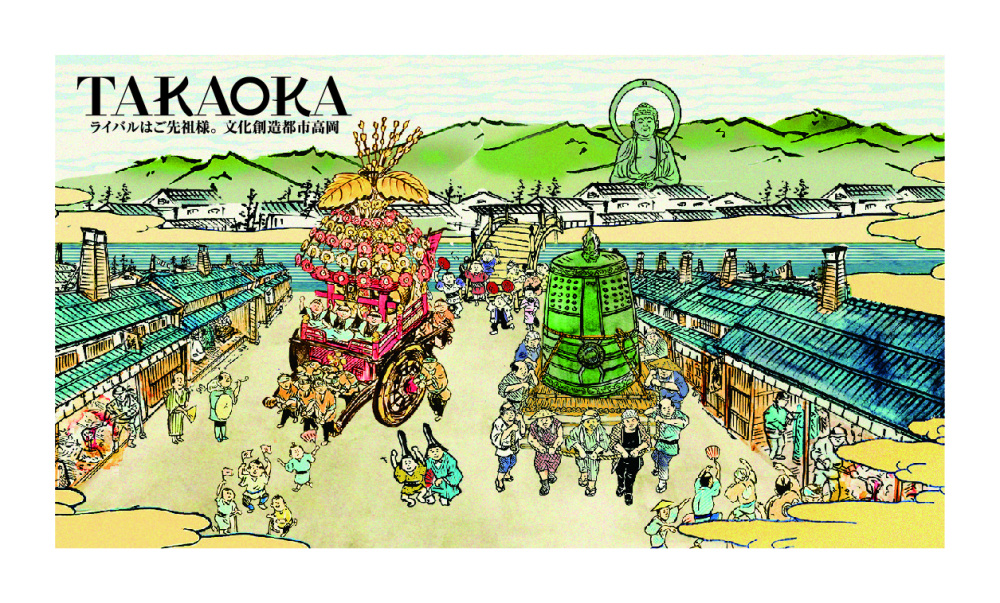

平成29年4月、高岡市のストーリー「荒波を超えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」が日本遺産に認定されました。古くから物流拠点として栄えていた高岡市伏木の港は、北前船によってさらなる文化と繁栄がもたらされました。ここでは、そのストーリーを詳しく紹介。

<日本遺産(Japan Heritage)とは>

文化庁より認定される地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化、伝統を語るストーリーです。地域に点在する文化財や伝統文化を「面」として活用し、発信することで地域活性化を図ることを目的としています。

目次

北前船は荒波を漕ぎ進む「動く総合商社」だった!

日本海を大きな帆を立てて進む木造船。北前船とは、江戸時代中期から大正期(ピークは幕末~明治初期)まで、大阪から瀬戸内・日本海を経て北海道まで航行した交易船です。

江戸時代の海上交通は経済の大動脈。中でも150t積みもの大きさで、日本一の米市場の大阪と、海産物が豊かな北海道を往復した北前船は花形航路。北前船は各港で積荷を売買しながら往復したのが特徴です。

伏木の北前船は、旧暦の2~3月に米を積んで大阪へ。帰りには雑貨類を満載し、寄港地で売買しつつ伏木へ帰港。次に、米や藁製品を積んで東北や北海道へ。帰路は昆布、魚肥、木材などを積んで旧暦の9~10月に伏木へ戻りました。

1往復で、6千万円から1億円とも言われる利益を生んだ北前船は、まさに「宝船」。最新情報や文化も運びました。リスクを背負いつつ、土地のニーズを商売につなげ、メディアの役割も果たした北前船は、「動く総合商社」でもありました。

北前船が寄りたくなる港、伏木 ー加賀藩の物流拠点ー

北前船の航路ができる前から、琵琶湖周辺の商人が共同で船を持ち、北海道の物を敦賀までは船で、そこからは陸路で運び、莫大な利益を上げていました。一方で前田家三代当主・前田利常が、年貢米の運搬のため、寛永15年(1638年)、本州の西半分を回り、直接大阪に至る航路を開拓。これらのルートが合わさり、大阪と北海道すべてを船でつなぐ「北前船」の航路が完成したのです。

ここ高岡市伏木は、北前船が出現した頃はすでに、物流の一大拠点。小矢部川と庄川という大きな川の河口に位置し、流域から多くの産物が集積しました。中でも、重要な産物の年貢米は、伏木の対岸であった吉久へ集められ、吉久から伏木港へ。そして大阪へ出荷されました。吉久の町並みには今も昔の面影が残ります。もともと北陸には「地廻り船」という中小規模の船主が多くいたことが素地となり、やがて伏木に寄港する北前船が増えると、廻船問屋のほか、船宿、商店、倉庫業の店なども集まり、町は発展。伏木でも自ら船を持ち。廻船問屋として力を持つ商人が増加。最盛期には、大小合わせて30件ほどの廻船問屋があり、栄えました。

北前船が運んだもの ー米の道・昆布の道ー

北前船が運ぶ重要な積荷は各藩の年貢米。日本海側の大名は、日本一の米市場の大阪で米を売り、お金を得ました。高岡からは米はもちろん、鋳物類を数多く出荷。大ヒット商品の塩釜やニシン釜などの鉄製品、香炉や花瓶、仏具、釣鐘などの銅器も運ばれました。

北前船は大阪で木綿原料や繊維製品等を買い込み、帰路、西日本の各港で、塩や鉄、紙、船を安定させる重石も兼ねた石、人形、お菓子なども買い付け。生活必需品からぜいたく品まで、安く手に入る土地で買い付けては、次の寄港地で高く売り利益を得ました。

当時、稲作が始まったばかりで、貴重だった藁も北海道へ。その帰りにはニシンや昆布を購入。北海道で大量に獲れたニシンは、全国で栽培された稲や藍、菜種、綿などの肥料として、最大の利益を生みました。北海道の昆布が、伏木港で大量に荷下ろしされ、富山の昆布食文化を生み出したことも、北前船の豊かな恵みです。昆布巻きの蒲鉾や昆布〆、おにぎりのとろろ昆布まで、昆布がとれない富山で消費金額日本一の昆布食文化の背景には、北前船の存在が。最近では、「高岡昆布飯」や「高岡昆布スイーツ」など、新しいご当地グルメも売り出しています。

今に受け継ぐ起業家魂 ー地域経済に尽くした北前船主たちー

19世紀後期には鉄道や蒸気船(汽船)などの登場により、北前船は急速に終焉へ。通信技術の進歩で情報が簡単に伝わり、価格格差による儲けが減少したことや、人造飛鳥の登場で鰊肥(れんぴ)の需要が激減したことも、追い打ちをかけました。

そこで、伏木の多くの船主たちは、肥料会社や紡績会社、電力会社、銀行など、実業家に転身します。中でも地元経済の発展に貢献したのが、廻船問屋・能登屋の藤井能三です。能三は、明治8年(1875年)三菱と交渉し、汽船の定期航路誘致に成功。私財を投げうち、伏木築港事業に専心し、伏木港は明治32年(1899年)に全世界と貿易ができる「開港場」となり、近代港として発展を遂げました。船主たちの気風は、時代の荒波の中でも、高岡の企業家たちの心に今も受け継がれています。

- 高岡市伏木気象資料館

- 高岡市伏木気象資料館(旧伏木測候所)は、明治16年に藤井能三らの手によって、わが国初の私立測候所として伏木燈明台の一室に設立されま…

- 詳細を見る

Column

私財を投げうって公共事業を行った藤井能三

藤井能三は、日本海側初の西洋式灯台や日本初の私設測候所(現・伏木気象資料館)の建設、県内初の小学校、伏木小学校の創立など、私財を投じて数々の公益事業を行いました。