高岡フォトジェニックガイド〜映える撮影スポットと編集テクニック〜

2024年7月に高岡市の地域おこし協力隊 高岡観光PRライターに着任した冨田実布です。

東京で15年間プロのカメラマンとして活動してきた私にとって、古き良き伝統と現代の魅力が共存するこの町は、まさに“宝の山”です!

この記事では私の経験をもとに、SNSで「いいね!」が集まる高岡の絶景スポットと、その魅力を最大限に引き出す撮影&編集テクニックをご紹介します。

「カメラを買ったばかり」「いつもはスマホ専門」という方でも大丈夫。いくつかのポイントを押さえるだけで、写真はぐっと上手くなります。初心者の方から編集ソフトを使い始めた方まで、ぜひ参考にしてみてください!

目次

1. 高岡古城公園

前田利長が築いた高岡城の城跡。周囲を囲む水濠は、築城時の姿を今に伝えています。

春は桜の名所として特に有名で、日本さくらの名所100選にも選ばれています。市民の保存運動によって受け継がれてきた、歴史と自然が調和した公園です。

秋に行われる「高岡万葉まつり」のメイン会場としても、多くの人々に親しまれています。

ここでは、桜の美しさを際立たせるための「望遠」を使う撮影と「明るさ・彩度」の編集テクニックをご紹介します。

テクニック①「望遠」を使いこなす

- 「望遠」で切り取る

お手持ちのカメラがズームレンズなら、一番遠くを写せる「望遠側」にして撮ってみましょう。

スマートフォンなら「ポートレートモード」や、2倍、3倍といったズーム機能を使うのがおすすめです。

- 主役と背景の「距離」を意識する

撮りたい桜や梅の花などターゲットを決めたら、その背景に注目。背景がごちゃごちゃしておらず、なるべく遠くにある場所を選びましょう。

主役の桜と背景の距離が遠ければ遠いほど、背景はきれいにボケてくれます。

- 風のない穏やかな日を狙う

水面が鏡のように静かだと、桜がくっきりと映り込みます。特に、比較的人が少なく風も穏やかな早朝は絶好のシャッターチャンスです。

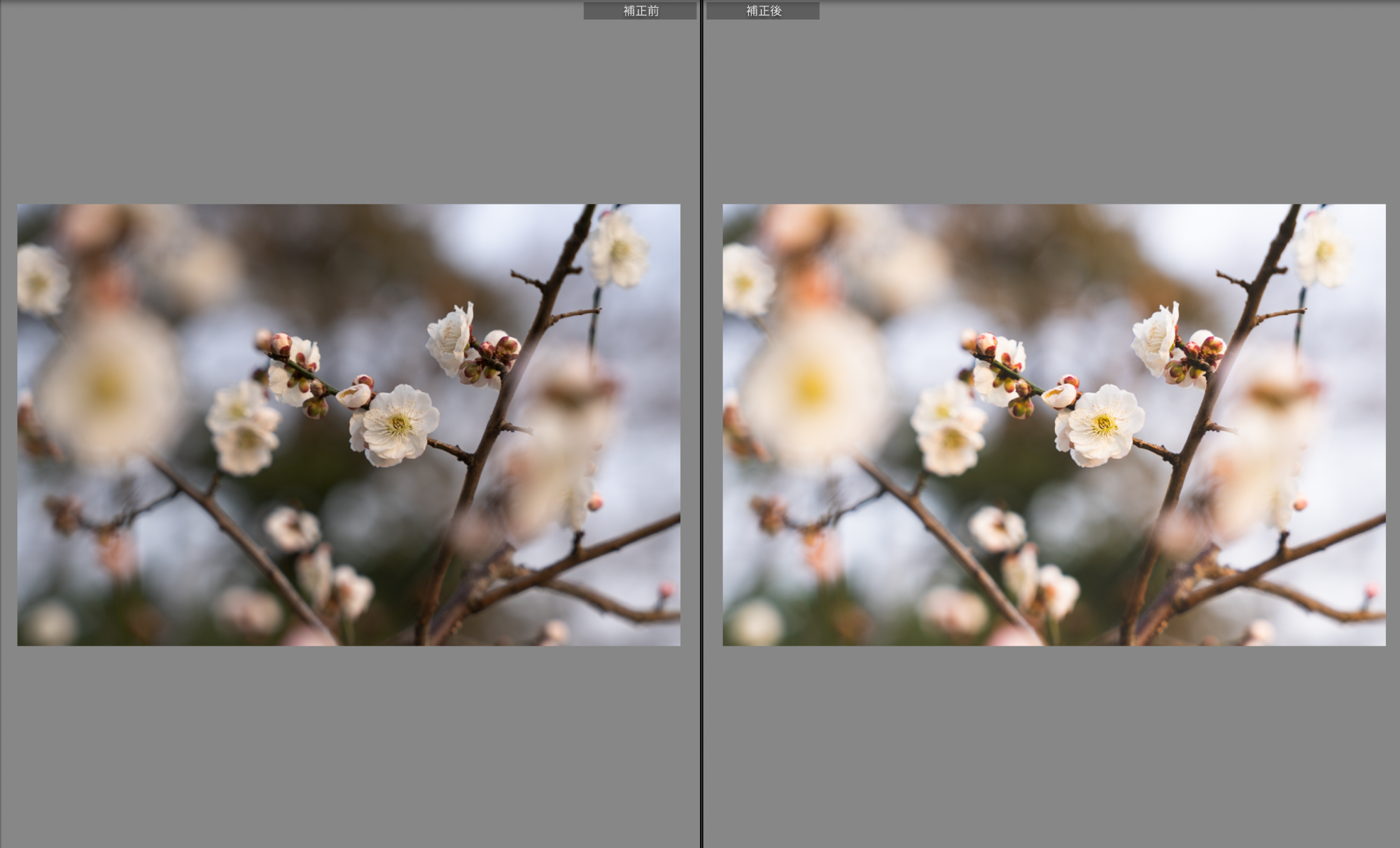

テクニック②「明るさ」と「彩度」で見たままの感動を再現!

「撮った写真を見返したら、なんだか思ったより暗い…」

「桜のピンク色が、見たときほど綺麗に出ていないな…」

そんな風に感じたことはありませんか?でも大丈夫です!

特別なアプリや難しい知識は必要ありません。ほとんどのスマートフォンに最初から入っている写真アプリの「編集」機能を使うだけで、撮った写真は見違えるほど素敵になりますよ。

- くすんだ写真を鮮やかに!

特に曇りの日や日陰で撮影すると、写真は全体的に暗く、色がくすんで見えがちです。そんな時は、以下の2つを調整するだけでOK!

- ① まずは「明るさ」をアップ!

編集画面を開き、「明るさ」や「露出」という項目を探して、スライダーを少し右に動かしてみましょう。これだけで写真全体がパッと明るくなり、桜の花が生き生きと見えてきます。

- ② 次に「彩度」を少しだけプラス

「彩度」は色の鮮やかさのこと。これを少し上げると、桜の優しいピンク色や、背景の空の青さが際立ちます。

【自然な仕上がりのコツ】

やりすぎは禁物!特に彩度は、上げすぎると色がベタッと不自然になってしまいます。「なんだか物足りないな」と感じるくらいの、ほんの少しの調整が、自然で美しい仕上がりの秘訣です。

【特別編】TEKリトルパーク

吉久にある「TEKリトルパーク」をご存知ですか?

淡くたおやかに咲く桜の花と、すぐそばを行き交う万葉線を一緒に写真に収められる、まさに知る人ぞ知る穴場のスポットなんです!

実はこの公園、TEK(株式会社高岡市衛生公社)が開業60周年を記念して平成30年に整備した比較的新しい公園。敷地内には吉久の地にゆかりある路面電車も復元・展示されています。また、春には桜がライトアップされており、幻想的な風景が浮かび上がります。

乗り物好きの方はもちろん、お子さんも大喜び間違いなし。誰でも自由に利用できる市民の憩いの場として開放されていますので、桜の季節にぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。路面電車と桜のコラボレーションが、素敵な春の一枚を演出してくれますよ。

- テクニック:通過する万葉線を狙ってシャッターを切ろう

万葉線が通る瞬間はまさにシャッターチャンス!走行する車両を背景に桜を構図に入れる場合は、連写モードを使ったり、あらかじめ構図を決めて待つのがコツです。スマホでも十分に撮影可能ですが、ズームや連写機能を活用するとベストな1枚が撮れます。

写真のように桜の枝の間にカメラを構えて、隙間に万葉線が通る瞬間を狙ってみてください。

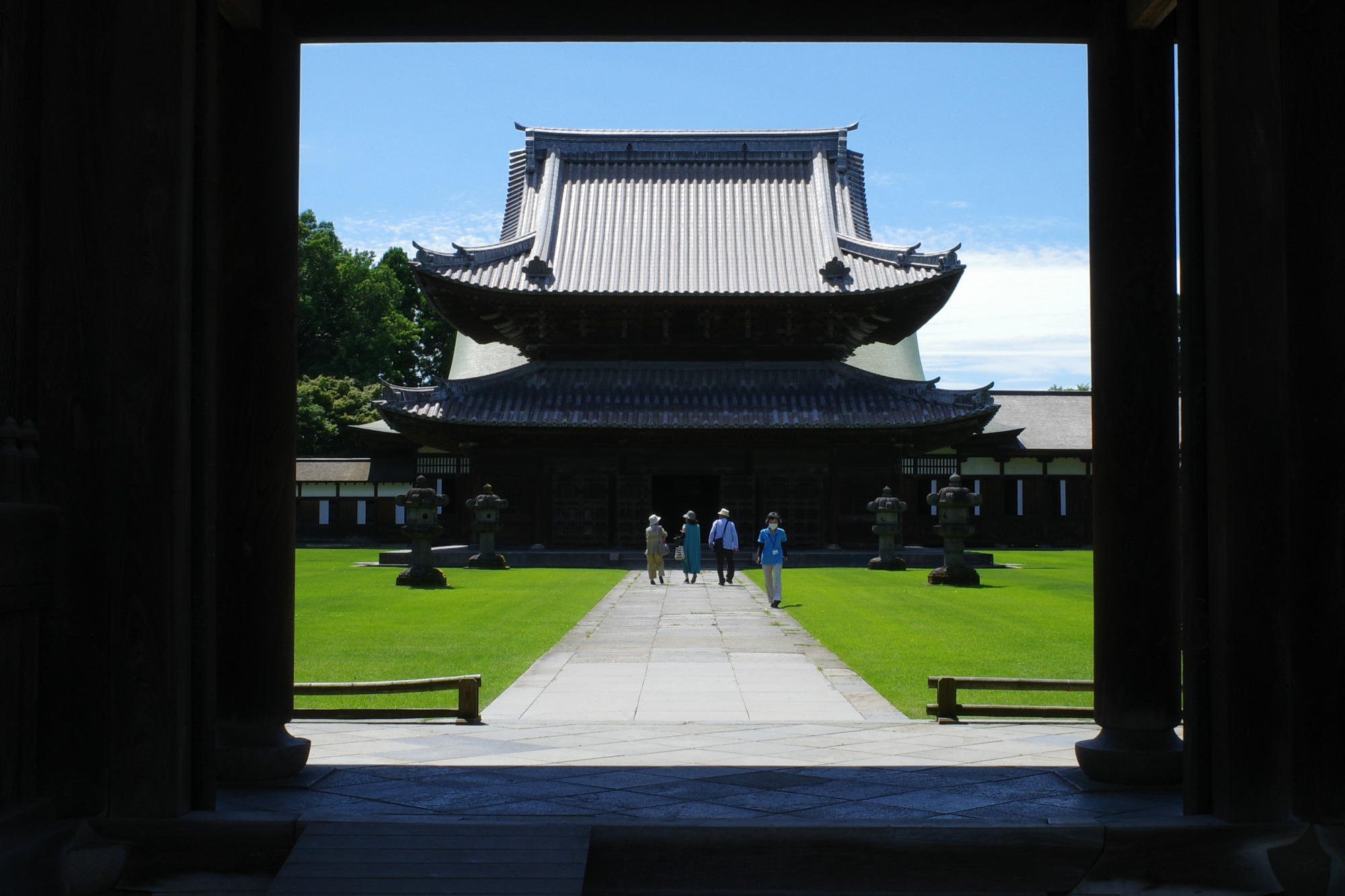

2. 国宝「瑞龍寺」

加賀藩3代当主・前田利常によって建立された、壮大な禅宗建築の寺院。寸分の狂いもなく左右対称(シンメトリー)に配置された伽藍は、まさに建築の芸術品です。一歩足を踏み入れると、ピンと張り詰めた静寂な空気が心を洗い、その荘厳な美しさに圧倒されます。

ここでは、国宝「瑞龍寺」をアートに切り取ることで、静寂と荘厳の美を表現するテクニックをご紹介します。

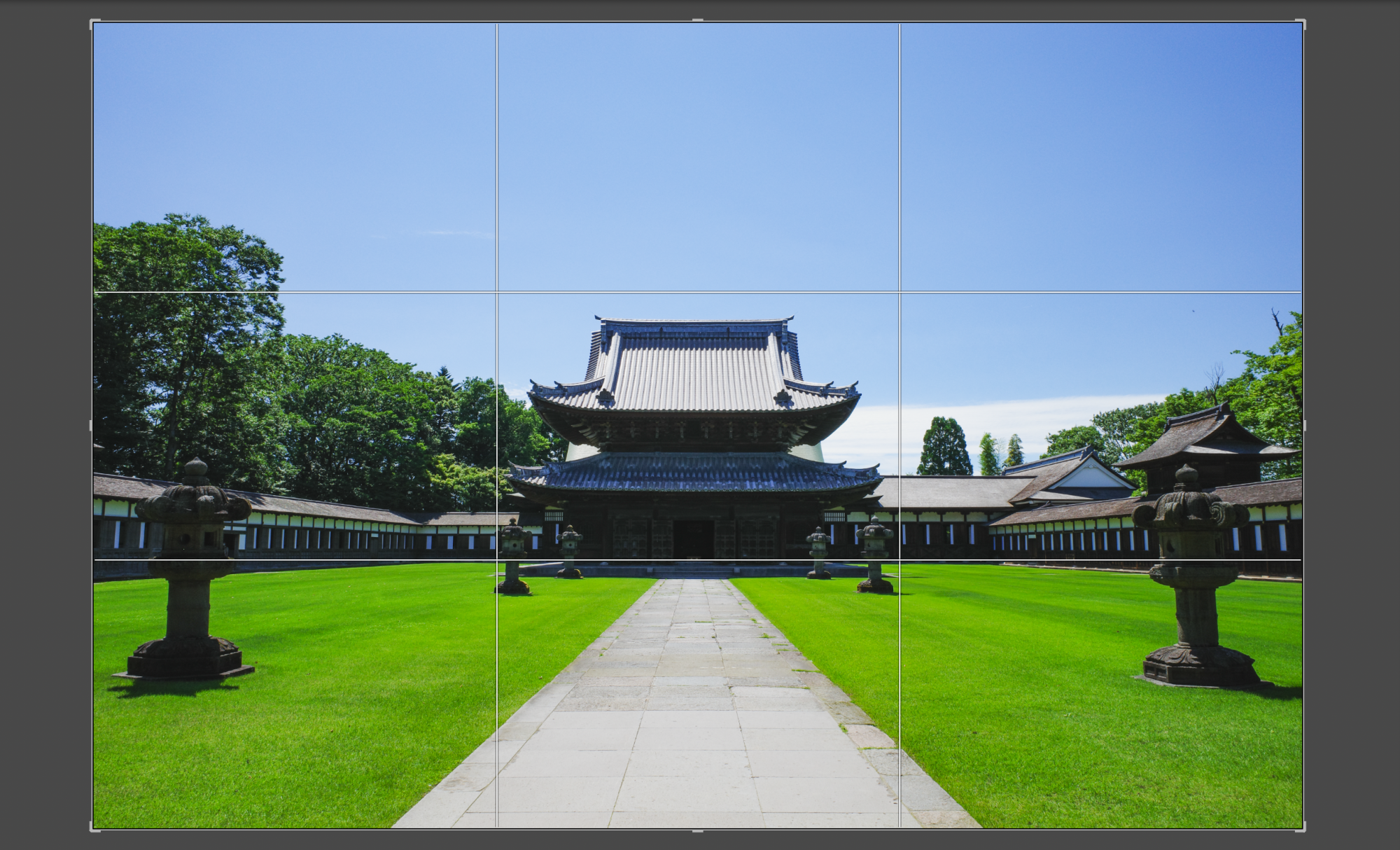

テクニック①:「シンメトリー」と「額縁構図」を使いこなす

瑞龍寺の美しさを最大限に引き出すキーワードは「形」です。

- シンメトリーで「荘厳さ」を表現

総門から山門、仏殿、法堂が一直線に並ぶ伽藍配置は、瑞龍寺最大の見どころ。

撮影する際は、建物の中心に立ち、左右対称になるように意識してみましょう。スマートフォンのカメラアプリで「グリッド線」を表示させると、水平・垂直が取りやすくなるのでおすすめです。

完璧なシンメトリーは、写真に安定感と荘厳さをもたらします。

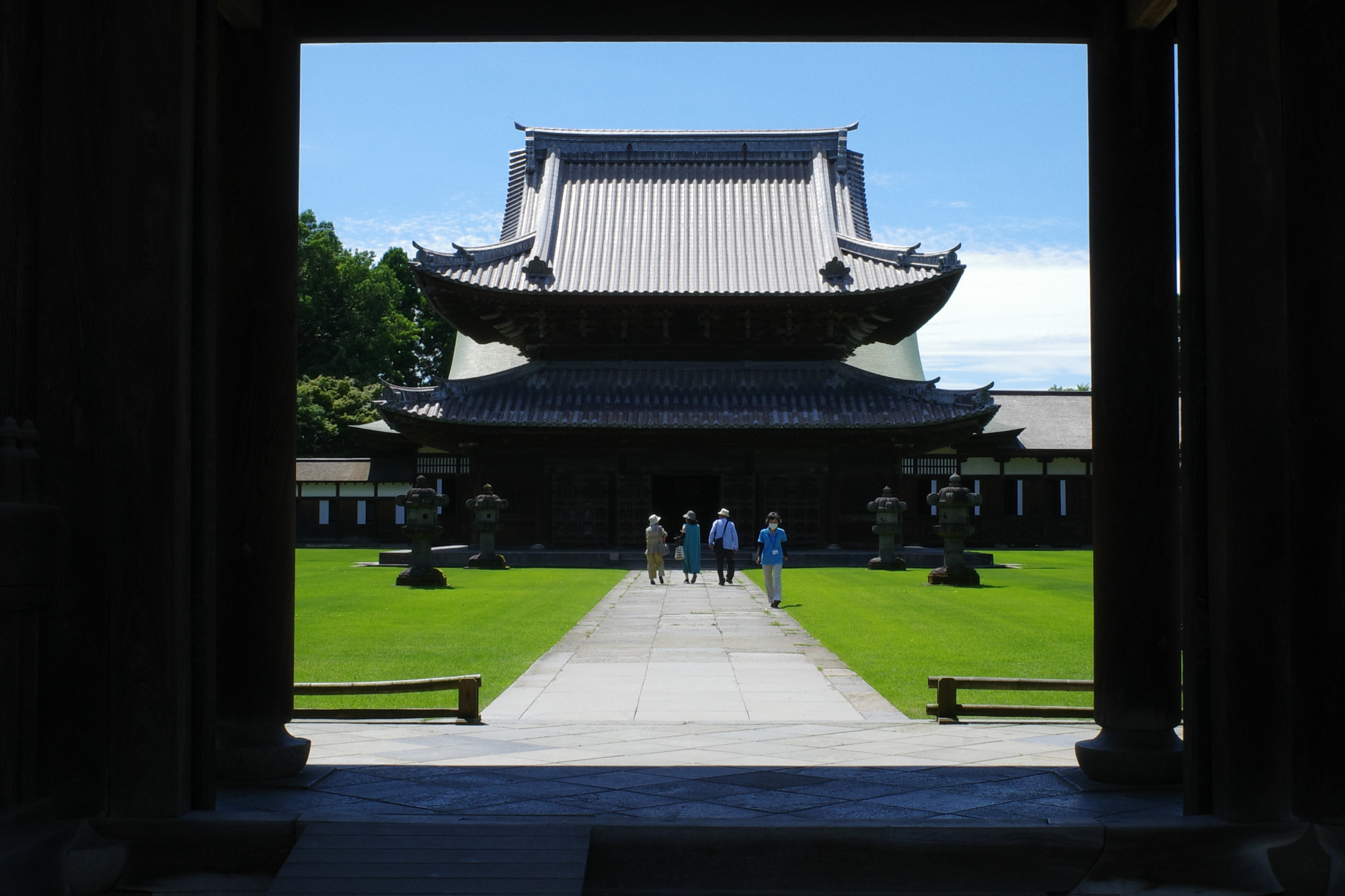

- 額縁構図で「奥行き」を演出

法堂の廊下の柱や窓枠を「額縁」に見立てて、その奥に見える庭園を撮影してみましょう。

手前の額縁がフレームとなり、写真にグッと奥行きが生まれます。

まるで一枚の絵画のような、物語性を感じさせる写真に仕上がりますよ。

テクニック②:「光と影」で情感を伝える

感動する写真は、ただ綺麗に写っているだけではありません。その場の「空気感」や「感情」が伝わってくるものです。

- 「モノクロ」で静謐を写す

雪が積もった日の瑞龍寺は、まさに水墨画の世界。そんな日は、思い切って「モノクロ」で撮ったり、編集でモノクロにしてみたりするのも一興です。

色という情報がなくなることで、建物の形、雪の質感、そして静寂な空気感がより一層際立ちます。

【特別編】幻想的な夜間ライトアップは三脚必須!

春と夏を中心に開催される瑞龍寺の夜間ライトアップは、昼間とは全く違う幻想的な姿を見せてくれます。

暗い中での撮影になるため、手ブレを防ぐ「三脚」は必須アイテムです。

スマホ用の小さな三脚でも効果は絶大。さらに、シャッターを押す瞬間のブレを防ぐために「セルフタイマー機能(2秒後などにシャッターが切れる機能)」を使うのがプロのテクニック。

漆黒の闇に浮かび上がる伽藍を、クリアに写真に収めましょう。

(※ライトアップの開催時期は公式サイトでご確認ください)

3. 雨晴海岸

「女岩(めいわ)の向こうに3,000m級の立山連峰」――これこそ雨晴(あまはらし)海岸が“日本屈指の絶景”と呼ばれる所以。

標高3000mの海岸線から雄大な白い山並みが一気にそびえ立つ光景は世界でも稀で、冬の澄んだ空気や朝焼けに染まる時間帯はまさにフォトグラファー垂涎の瞬間です。

この絶景を、ありきたりの記念写真ではなく、心揺さぶる"作品"として残すためのテクニックを解説します。

テクニック①:ローアングルで「波の躍動感」を捉える

雨晴海岸の魅力は、ただ壮大なだけではありません。手前に打ち寄せる波の飛沫も、作品に躍動感を与える重要な要素です。

・撮影テクニック:波打ち際の飛沫が躍動感を演出

撮影した場所は「とやまビューポイント」のあたりで、このように波打ち際に段差があるため飛沫が撮影できるんです。

ローアングルから撮影することでダイナミックな写真になりますが、撮影するタイミングがとてもシビアになるので撮影時は三脚などを立てて撮ることをオススメします。

この日は三脚も無しでの撮影にチャレンジしましたが、ローアングルだと画角が決めづらく、130枚ほど撮影してようやくそれなりの写真が撮れました。

JR氷見線が海沿いを通る瞬間も最高のシャッターチャンスです!

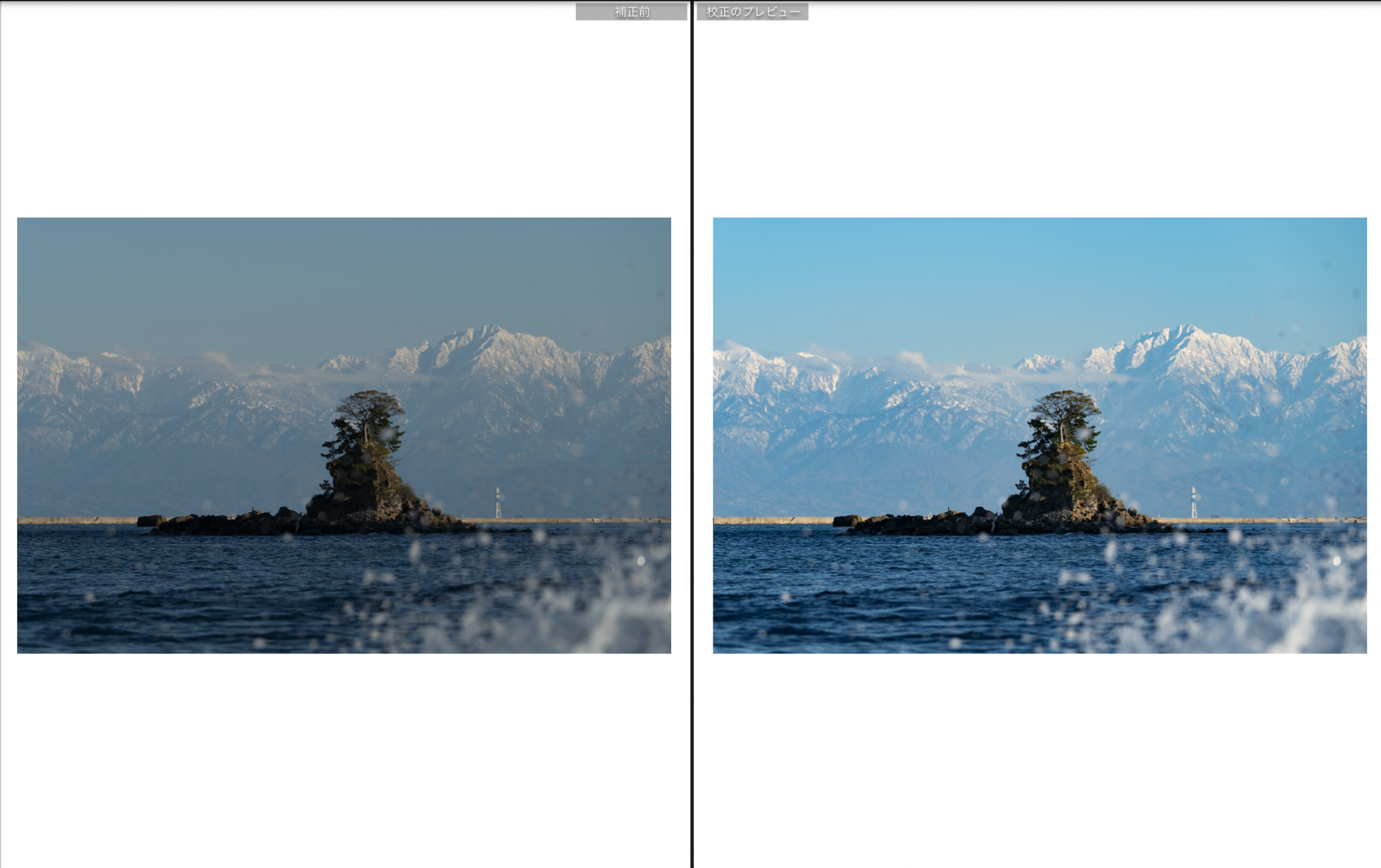

テクニック②:レタッチで「立山連峰の立体感」を引き出す

撮影するタイミングによっては、女岩が暗くなり、背景の立山連峰が霞んでしまうことがあります。そんな時は編集の出番です。

- 編集テクニック:女岩の背後に立山連峰の眺望が広がる様子を強調する

空のコントラストやハイライトなどを調整して立山連峰をクッキリ際立たせると良いでしょう。

白飛びした(明るすぎて真っ白になった)部分は、後から編集しても色や情報が戻ってこないため、少し暗めに撮影しておくと後で調整が可能です。

- 雨晴駅から海岸へと向かう途中、踏切から見えるこの景色は必見!

(踏切内への立ち入りや、撮影のために長時間立ち止まったりしないようにご注意ください)

Adobeの写真編集ソフトLightroomではかすみの除去を使うことでさらにメリハリの効いた仕上がりになります。

JPEG設定では白飛びすると修正が難しいため、RAW設定で撮影することをおすすめします。

(ただし、データサイズが大きくなるので、保存メディアの容量には注意が必要です)

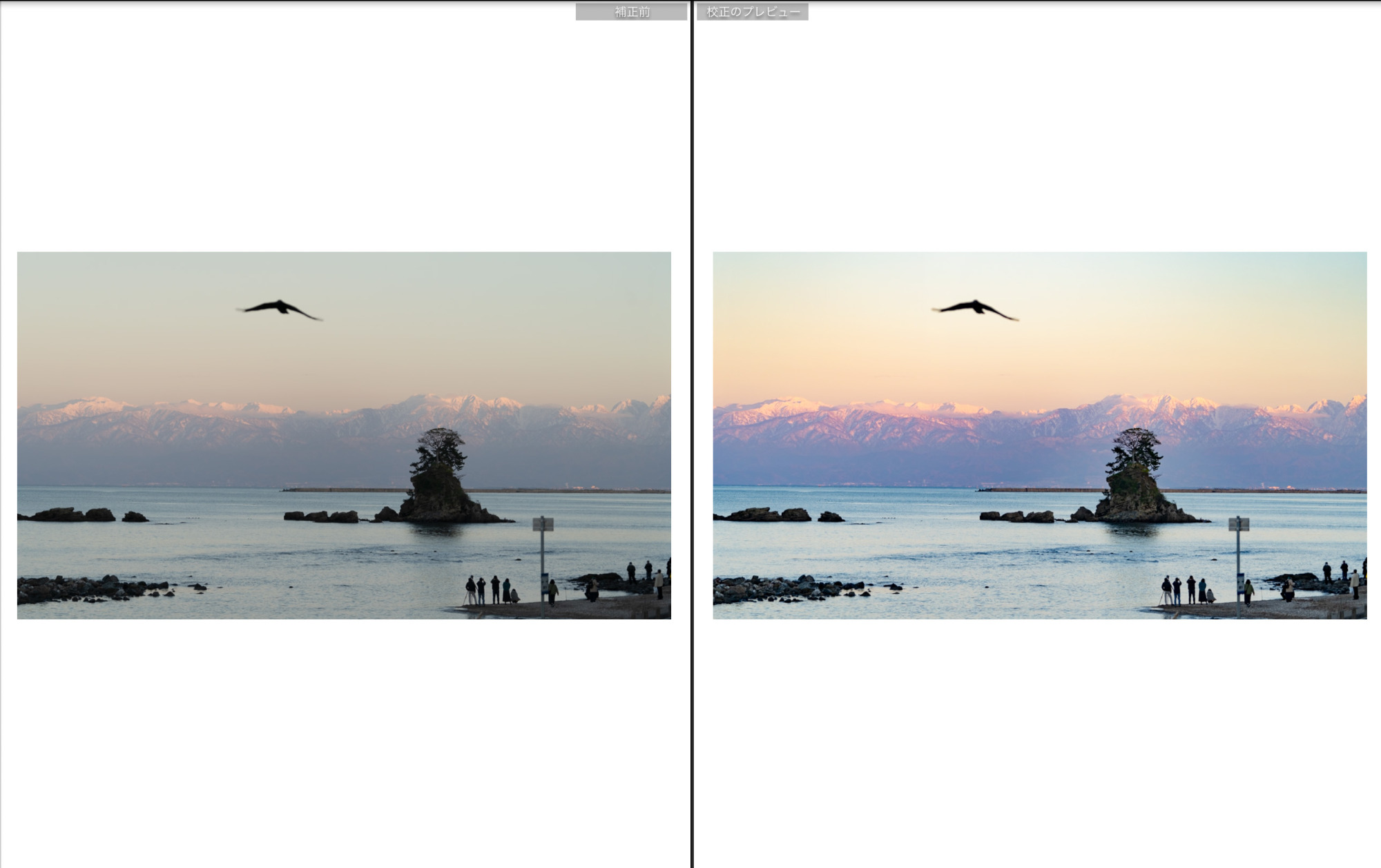

テクニック③:「光」を味方につける

最高のロケーションと撮影技術があっても、最後の決め手は「光」です。時間帯を意識するだけで、写真は劇的に変わります。

【写真1枚目】

日の出前、空が深い青色に染まる「ブルーアワー」。少しずつ日が昇り始めるこの静寂な瞬間がたまりません。

目安としては、日の出が最も早い夏なら朝4時半前後、最も遅い冬なら朝7時前後です。

【写真2〜3枚目】

そして朝日が顔を出すと、朝焼けが海と空をオレンジ色に染める「ゴールデンアワー」の始まりです。

日の出とともに風景が鮮やかに変化するこの時間は、夏場なら4時半~5時半頃、春や秋は5時半~6時半頃、冬場は7時~8時頃が狙い目です。

幻想的な雰囲気を楽しむためにも、ぜひ早起きして訪れてみてください。ただし、これらはあくまで目安の時間です。

訪れる際は、事前に天気予報サイトなどで当日の正確な「日の出時刻」を確認しておくことを強くおすすめします!

防寒対策は万全に!特に冬の海岸は想像以上に冷え込みます。さらに懐中電灯があると足元が安全です。

【番外編】まだまだある!高岡のフォトジェニックな瞬間

四季折々の高岡には、まだまだ紹介しきれない被写体がたくさんあります。ここでは、あなたが次に出会うかもしれない、心躍る風景を少しだけご紹介します。

- 高岡の祭礼(高岡御車山祭・高岡七夕まつり・獅子舞など)

高岡は祭りもアツイんです!!豪華絢爛な「高岡御車山祭(たかおかみくるまやままつり)」、夏の夜空を彩る「高岡七夕まつり」、各地域で勇壮に舞う「獅子舞」。

人々の熱気や動きの躍動感を捉えるには、少しシャッタースピードを速めに設定するのがコツです。連写機能も活用して、最高の瞬間を狙いましょう!

- 高岡大仏

日本三大仏の一つ。おすすめは参道からのショット。スマホでもカメラでも望遠で撮ることで実際の見え方と同じように、町並みの中にそびえる大仏の存在感を表現できるでしょう。

まとめ:さあ、カメラを持って高岡へ!

高価で使いこなせない機材や、派手すぎる加工は必要ありません。大切なのは、目の前の光をよく見て、構図を少し意識し、そして「自分が感じた“美しさ”を写真で素直に再現してあげる」ことです。

今回ご紹介したテクニックは、スマートフォンでも十分に実践できるものばかりです。まずは「明るさ」や「彩度」を少し調整するだけでも、あなたの写真は見違えるはずです。

私が「宝の山」だと感じる高岡には、この記事では紹介しきれない魅力的な風景がまだまだたくさん眠っています。

ぜひあなたもカメラを片手に高岡を訪れ、自分だけの感動の瞬間を探してみてください。そして、あなただけの一枚を写真に残してみてください。

この記事が、そのための小さなきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。

写真&記事:地域おこし協力隊 高岡観光PRライター 冨田実布